blog

ce l'avete coi selfie...?

Cindy Sherman – Una, nessuna e centomila la madrina di tutti i selfie

Cindy Sherman – Una, nessuna e centomila la madrina di tutti i selfie

di ACHILLE BONITO OLIVA

ZURIGO. ALLA Kunsthaus di Zurigo c’è Cindy Sherman. Una retrospettiva, curata da Mirjam Varadinis e aperta sino al 14 settembre, con 110 opere dal titolo «Untitled Horrors» che tracciano l’avventura creativa dell’artista americana, nata nel New Jersey sessant’anni fa. Una sequenza d’immagini fotografiche e filmiche che ossessivamente rappresentano, attraverso l’autoritratto, quello che Rubert Musil chiama «l’identità molteplice dell’Io».

La mostra non segue un percorso cronologico ma un sorprendente accostamento di rappresentazioni, dal 1975 ad oggi, in cui la Sherman è l’unica protagonista. La ripetizione moltiplicata della sua figura in diverse posizioni, attraverso scatti, autoscatti fotografici e riprese cinematografiche fanno di lei un’icona.

Già Duchamp aveva dimostrato che niente sfugge al linguaggio. Il recupero del quotidiano produce non un passaggio dell’arte alla vita, ma solo un’estensione del campo estetico. Le tecniche di produzione e riproduzione dell’immagine permettono all’artista di recuperare anche le grammatiche del proprio corpo, presenza primaria assolutamente ineludibile.

Il corpo di Cindy Sherman qui viene esibito come un ready made cinetico, spiazzato dalla sua dimensione quotidiana e spostato in quella sorprendente dello spettacolo, corpo–oggetto e bersaglio per la contemplazione di un vasto pubblico.

Anche la dimensione delle opere ha un suo ruolo, evita lo standard del bel formato e gioca su una monumentalità capace di occupare intere pareti del museo. La diversa misura delle opere sviluppa un dinamismo iconografico che accentua l’edonismo creativo dell’artista e il bisogno precocemente postmoderno di rappresentare l’identità come produzione di disidentico. L’artista infatti appare e scompare in continui travestimenti di se stessa da Cover girls ( Vogue) ( 1976), ammiccante alla copertina della rivista, fino alle numerose Untitled degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. Qui l’autoritratto non vuol confermare la perenne fissità dell’Io, ma piuttosto le mutazioni, le fantasie, le metamorfosi estetiche e somatiche che sembrano spostare la vita verso un film dell’horror. L’artista si riprende in molteplici atteggiamenti, tesi a rappresentare pulsioni immaginarie e la sua reale condizione di donna. Infatti il femminismo americano ha guardato con attenzione all’opera della Sherman. Il disidentico trova una sua rappresentazione che ribalta la ritrattistica tipica della storia dell’arte. Conta più il passaggio da una pelle all’altra. L’Io diventa un vestito appeso ad un gancio precario e svolazzante, molto lontano dalla coazione e ripetere di Andy Warhol che dichiarava di voler diventare una macchina.

Cindy Sherman con i suoi continui travestimenti rappresenta felicemente la tentazione del soggetto di praticare la vanità come prêtàporter del narcisismo. Una veloce passerella dell’immagine, sotto lo sguardo stupefatto dello spettatore in ammirazione per la volubilità dell’artista chiaramente indecisa a tutto . L’indecisione della Sherman è frutto di un ribaltamento ideologico che vuole capovolgere il trend di una società dei consumi, quella americana, pronta a celebrare il prodotto e non il suo produttore.

La mostra di Zurigo, che presenta an- che la celebre serie degli anni Settanta, Untitled Film Stills , evidenzia l’uso precoce dell’autoscatto che sembra già anticipare il selfie delle nuove generazioni. La fotografia non celebra i propri fasti tecnici attraverso l’uso del patinato o di una policromia seducente. Piuttosto evidenzia il rapporto ombelicale dell’artista col mezzo fotografico che tende sempre più a voler rappresentare una condizione onirica fino all’incubo di un travestimento allusivo di terrore e di morte. Nello stesso tempo serpeggia in questo sprofondamento anche l’ironia di uno sguardo consapevole e invitante, come si desume dalle Sex Pictures ( 1992) accostate alle più recenti serie degli Hollywood/ Hampton Types ( 2000-2002) e i Clowns (2003-2004). Compaiono immagini evocative del circo, allusioni ad oggetti violati di giochi dell’infanzia, come le bambole squarciate in un clima quasi post human. Macabro e grottesco, evocati dal sottotitolo della mostra «Untitled Horrors», confermano il clima espositivo di un’opera ormai quarantennale.

I tableaux vivants , i numerosi film e le serie televisive presentate come reali prodotti altamente professionali sono invece finzioni ammiccanti di un’artista che ha voluto conservare la solitudine artigianale di una creatività al servizio dell’ Io molteplice contro il Noi impersonale di una società globale.

La Sherman lascia al pubblico ampia facoltà di interpretazione. Da qui la sua volontà di spersonalizzare ogni opera attraverso il titolo sistematico Untitled.

Tale decisione evidenzia la poetica interattiva dell’artista che richiama il pubblico alla sua responsabilità e ad una personale lettura delle singole opere.

da Repubblica, 31 agosto 2014

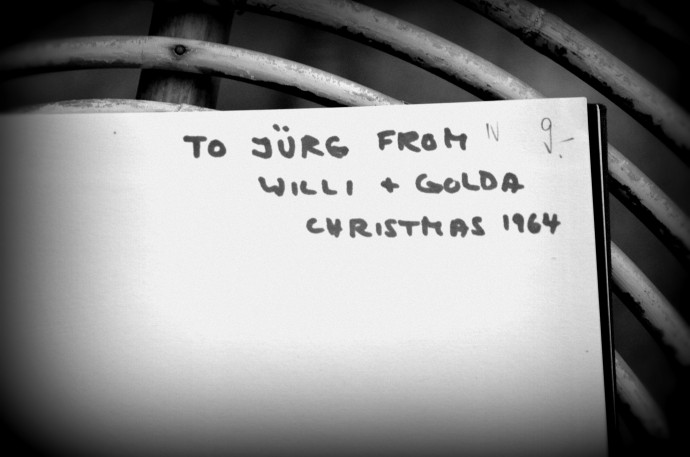

willi + golda = don

….poi per pochi franchi, in Svizzera, ti porti a casa New York nelle foto di chi ha scattato una delle più celebri copertine del rock. Grazie del regalo, Willi + Golda

Rita, Bob e il femminismo 2.0

Sono un’ascoltatrice radiofonica distratta, ma costante. La radio mi fa compagnia, sebbene le parole mi entrino da un orecchio solo, a volte fermandosi, a volte no. Recentemente sono inciampata in un programma interessante di Radio Capital. Si chiama Rock in love, è tratto da un libro e racconta le grandi storie d’amore che stanno dietro (o davanti, se esibite) alle grandi stelle (maschi) del rock.

Nei mie ascolti distratti sono finita dentro la raccontatissima storia di Ike & Tina Turner (lei all’inizio costruì la carriera di lui, ma le prese anche di santa ragione – ormai la storia è nota) e oggi quella di Bob Marley e la moglie Rita.

Quando si sposarono, Rita aveva già un figlio, ma Bob la prese in moglie solo a condizione che il padre naturale del bambino non fosse mai più nominato. Marley, nella sua pur breve vita, ebbe 12 figli, non tutti con Rita. Lui viveva le sue molteplici relazioni alla luce del sole e per lui la ‘regola d’ingaggio’ imposta a Rita non era valida.

Rita pensava di avere una missione nella vita: sostenere Bob nel suo percorso di evangelizzazione del mondo. Quindi accettava tutte le condizioni imposte dall’unione con lui. Anche quella di restare nell’ombra. Per i fans di Marley, infatti, non doveva esistere nessuna moglie: quella di marito fedele era un’immagine che poco si addiceva a una rockstar. Tuttavia era lei a far marciare le cose, ad occuparsi delle incombenze pratiche in famiglia e nell’amministrazione della carriera del grande cantante e attivista giamaicano.

I giornali, invece, li leggo più attentamente e adoro le articolesse. Come questa intervista ad Attali. Il tema mi richiama alla mente un altro mio ‘cavallo di battaglia’: My Architect, storia privata di un uomo che ha fatto la storia dell’architettura, Louis Khan. “Mentre un figlio (illegittimo) cerca suo padre, tentando di comprendere le ragioni di un abbandono, noi spettatori scopriamo la vita e la potenza creatrice dell’architetto Louis Kahn, uno dei più grandi artisti del Ventesimo secolo”, recita così la copertina del documentario, nomination all’Oscar come miglior documentario nel 2004. Louis Khan aveva tre donne e due figli. “Era troppo impegnato col suo genio per occuparsi della sua vita privata”, dice più o meno una di loro nel film.

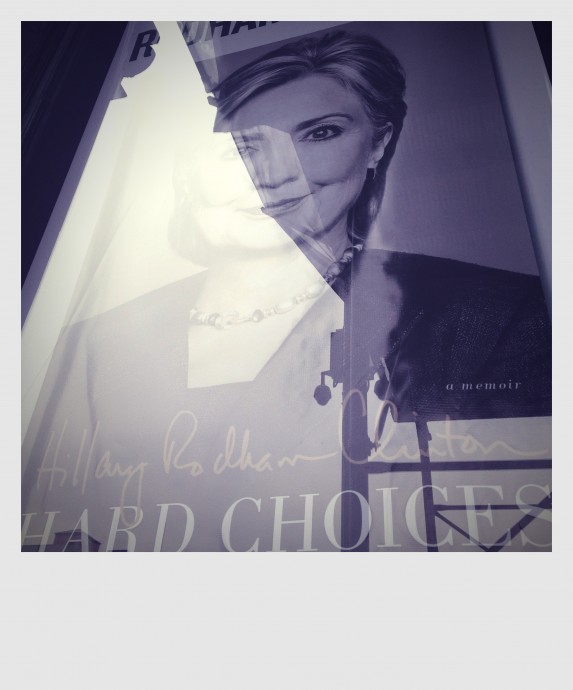

Torno ad Attali, di cui condivido idealmente (e anche un po’ praticamente) la visione. Tuttavia, non posso fare a meno di constatare che la strada per arrivare alla condizione ideale tracciata dall’intellettuale francese è ancora molto lunga: sono sempre e solo le donne, a cui per secoli è stata inculcata la cultura del sacrificio (“non lo fo per piacer mio, ma far piacere a Dio” oppure “partorirai con dolore”), a custodire matrimoni segreti, a costruire carriere e potenze altrui, tanto per riassumere il concetto velocemnte. Con qualche eccezione, grazie a dio: la Clinton sta per candidarsi, prima donna nella storia, alla presidenza degli Stati Uniti, Sinead O’Connor, la provocatoria cantante irlandese, è uscita con un nuovo disco, di nuova magra e di nuovo strafiga, in cui canta “I’m not bossy (autoritaria), I’m the boss”.

Chiudo il cerchio, o almeno ci provo, con un’ultima osservazione. Il mese scorso è uscita in rete l’ennesima campagna virale: ragazze americane che si facevano selfie con un cartello in cui rivendicavano con orgoglio il fatto di NON essere femministe. Un coro mondiale di donne più consapevoli è insorto contro tutte coloro che pensano che essere femministe vuol dire essere brutte, vestite male, con la ricrescita bianca nei capelli, i peli nelle gambe e soprattutto vuol dire odiare i maschi. Non è così.

Quel femminismo lì, quello che esibiva al collo la lametta, è tramontato e ormai insopportabile alle donne della mia generazione. Quel femminismo lì, però, ha lottato per battaglie fondamentali nel campo dei diritti civili: aborto e divorzio, tanto per citare quelli più alla portata di mano. In un certo senso è stato più facile: si lottava per chiedere cose concrete, una legge che ci permettesse di separarci da un marito che non volevamo più, di abbandonare una gravidanza non voluta, di abolire il delitto d’onore (un marito tradito era giustificato se uccideva la moglie che col tradimento aveva macchiato la sua virilità).

Oggi, essere femminista 2.0 (mettiamola così), significa fare una battaglia molto più difficile perché impalpabile in quanto è una battaglia culturale, che entra nel sentire dei singoli, nella pancia, nell’emotività, nella psicologia e nella sfera privata (“ma il personale è politico”, mi ha ricordato Nan Goldin, incontro tra i più felici dello scorso inverno).

La battaglia culturale significa estirpare dalle donne quel senso del sacrificio che non permette la parità, la libera scelta e quindi la realizzazione di quella condizione ideale, neutra espressa da Attali.

Io non demordo.

nella foto, Rita e Bob nel giorno del matrimonio, febbraio 1966

zampa curta

Lei era verso i 60, lui di gran lunga meno di 50. Un’aria nordica per entrambe: occhi blu, nasi a punta, capelli color cenere. Avrebbe detto che erano nordamericani, invece parlavano spagnolo, lei con la voce roca di chi di paglie ne ha fumate molte. A un primo sguardo potevi pensare fossero madre e figlio. Invece, no. Lei se lo vezzeggiava come una ragazzina con l’amore delle vacanze.

Lei era verso i 60, lui di gran lunga meno di 50. Un’aria nordica per entrambe: occhi blu, nasi a punta, capelli color cenere. Avrebbe detto che erano nordamericani, invece parlavano spagnolo, lei con la voce roca di chi di paglie ne ha fumate molte. A un primo sguardo potevi pensare fossero madre e figlio. Invece, no. Lei se lo vezzeggiava come una ragazzina con l’amore delle vacanze.

Lei era stata bella, libera. E si era innamorata tutte le volte che era stata con un uomo. Questa volta era toccato a lui, maglietta a righe, spalle larghe, ricci, nonostante una leggera chierica incipiente. Ma due gran belle spalle. Di quelle che ti viene voglia di aggrappartici su.

Lui si era concesso quella ex-bella come una ventata di libertà, d’altri tempi.

Lei girava con una penna da indiano metropolitano che le pendeva giù per una spalla, attaccata a un lungo laccio di cuoio. Lui si muoveva atletico nelle sue scarpe da tennis sporche di terra rossa e calzini corti.

Quelle di lei era inguardabili: roba tedesca da anni settanta. Forse no, la modella non l’aveva fatta. Aveva ballato molto, però: alle feste, nei parchi, fumando erba. E ballava ancora, tutte le volte che si avvicinava a lui. Seducente. Poi lo abbracciava, gli si sedeva in braccio, lo sfiorava sulle spalle con una mano. Ricordandosi ancora ragazzina.

Lui tollerava, lusingato e imbarazzato. Era un ragazzo di campagna, in fondo.

E soprattutto, visto da vicino, si rivelò essere zampa curta!

quello che vuole essere ricordato per aver amato gli uomini.....

Mario Dondero, fotoreporter senza archivio e senza digitale “Se l’obiettivo è rivolto sempre verso se stessi, non si vede nulla”

Mario Dondero, fotoreporter senza archivio e senza digitale “Se l’obiettivo è rivolto sempre verso se stessi, non si vede nulla”

“Io e la Leica sopravvissuti nell’era selfie”

FRANCO MARCOALDI

SE NEL mondo della cultura, nelle sue diverse declinazioni, per indicare il talento valgono ormai soltanto il successo e il denaro, per fortuna esistono ancora delle figure che sfuggono a questo doppio diktat. E si muovono come cantava De André “in direzione ostinata e contraria”, coltivando le proprie passioni in assoluta libertà. Mario Dondero, classe 1928, leggendaria figura di fotoreporter, rientra a pieno titolo in questa categoria. Come giudicare altrimenti un signore che in piena epoca digitale se ne va ancora orgogliosamente in giro con la sua vecchia Leica al collo? E ancora. Nella costruzione di una carriera si sta sempre più attenti ad accumulare passo dopo passo i mattoncini del proprio edificio artistico.

Dondero, uomo della pura dissipazione, neanche concepisce la logica dell’accumulo e di un ordinato procedere. Con esiti, in certi casi, catastrofici: tanto per fare un esempio, a oggi non esiste un archivio sistematico delle sue fotografie.

«Sono stato io il primo a massacrarlo. Sa chi ha l’archivio in ordine? Chi stampa le foto in proprio; chi, come il mio amico Ugo Mulas, era capace di stare ore e ore su un negativo: perché lui era schiettamente fotografo. Per me è più importante correre dietro gli avvenimenti. Sono sempre stato con la testa avanti, io, ecco perché non ho mai badato all’archivio».

Forse lei è stato poco attento anche al complesso della sua opera. E il risultato, come sostiene un altro suo amico e fotografo, Ferdinando Scianna, è che la leggenda ha finito per prevalere sull’immenso lavoro fatto.

«Probabilmente Ferdinando ha ragione. D’altronde, io ho non ho mai conosciuto la passione della fotografia come un fatto estetico a sé stante. A me ha interessato e interessa il reportage giornalistico, come chiave interpretativa della storia umana. Poi, certo, avrà anche contato il fatto che pur lavorando molto seriamente, non mi prendo troppo sul serio».

Altra anomalia, in tempi di narcisismo dilagante. Mai si definirebbe un artista.

«Ma no, mi sento uno che fa una certa cosa perché gli viene facilmente e perché è collaudato a un senso esasperato dell’osservazione. Guardare, osservare, per me è diventata una specie di seconda natura».

Nella cosiddetta civiltà dell’immagine, le pare che la gente sia capace di guardare?

«Mica tanto, si vive sempre più imbozzolati in se stessi. Si è troppo autocentrati e quindi disinteressati a quanto accade intorno. Per me è esattamente il contrario, da quel lontano 1951 in cui cominciai a fotografare. Sa come ho cominciato?».

No, me lo dica lei.

«Assolutamente per caso. Facevo il cronista e mi ero stufato di dover chiedere ogni volta un fotografo che corredasse i miei pezzi. Poi è arrivato il miracolo de Le ore, quando in quattro e quattr’otto mi hanno fatto “inviato fotoreporter”. Da allora ho fotografato di tutto, con le più diverse testate. Ricordo ad esempio che quando stavo a Parigi e collaboravo col Giorno dovevo fare anche foto di moda, una cosa lontanissima da me. Grazie a Dio mi piacevano molto le indossatrici di allora, ragazze francesi piene di charme. E poi era divertente, sa. Avevo una lista di modelle, che so di Balenciaga o Dior, e dovevo convincerle a farsi fotografare. Così mi inventavo dei reportage piuttosto pittoreschi. Del tipo: una ragazza tutta vestita di bianco su una chiatta piena di carbone. Era un modo per inserirle nella vita normale, pratica ai tempi ancora piuttosto inconsueta.

Ma la moda non era la mia specialità: finiva che concentravo la mia attenzione sul viso della modella, o sulla chiatta, e magari dimenticavo le maniche del vestito».

La sua vera passione è stata semmai la politica.

«Non c’è dubbio. E la passione politica ha finito spesso per condurmi sui fronti di guerra e così, in più di un’occasione, ho corso il rischio di lasciarci le penne: come durante il conflitto tra Marocco e Algeria, o in Guinea. Comunque, ripeto, io ho fotografato di tutto: artisti, scrittori, ma soprattutto la gente comune. Perché ho sempre pensato a un racconto fotografico incentrato sull’osservazione di fatti minimali, su ciò che nella società rimane latente e deve essere riportato alla luce. In questo risiede il valore civile del nostro mestiere. Malgrado i giganteschi cambiamenti intervenuti».

Quali sono le virtù di un buon fotoreporter?

«Innanzitutto la curiosità intellettuale. Poi la lealtà nel raccontare nel modo più semplice possibile, senza inutili fronzoli o bizzarrie. Ancora, lo scarso uso di obiettivi sofisticati e il rispetto e la sensibilità verso gli altri, i protagonisti del nostro racconto fotografico».

Peccato che il mondo dei media proceda nella direzione opposta: cinismo e spettacolarizzazione.

«È vero, ma io sono un inguaribile ottimista e vedo comunque luoghi e prove contrarie di quello che dice. Mi attengo sempre alla sintesi deontologica del fotografo tracciata da Kapuscinski: conservare uno spazio di ingenuità. Soltanto così non si diventa cinici… E ora che mi ci fa pensare mi torna alla mente un romanzo finlandese, L’anno della lepre , che racconta la storia di un giornalista e di un fotografo che stanno tornando ad Helsinki, di sera. Tutti e due hanno un grande successo, ma sono completamente disgustati da quello che fanno. Guidando la macchina, il fotografo urta qualcosa. È un leprotto, che si allontana malconcio con il giornalista che gli va appresso mentre il fotografo comincia inutilmente a chiamare l’amico. Ma l’altro non risponde, si inoltra nel bosco e scompare. Comincia così l’anno della lepre, quasi che l’incontro con il dolore procurato a quell’animale, abbia risvegliato il giornalista spingendolo a intraprendere una nuova vita».

E il fotografo, che fine fa?

«Va per i fatti suoi, presumo. Anche perché sa, tendenzialmente non si attribuiscono a noi fotografi grandi pensieri filosofici. Ci vedono come dei tecnici, degli elettricisti, degli idraulici. Ricordo quando andai a ritrarre il grande storico Georges Dumézil. Aveva una casa che sembrava un camminamento della prima guerra mondiale. Solo montagne di libri. Nient’altro. Finché arriviamo in un salottino e lui, bruscamente, si mette in posa per sbrigare in fretta la pratica. Ma l’occhio mi cade su un libro sugli ittiti e cominciamo una conversazione di due ore e passa, finita poi in un bistrot a bere vino. Mai Dumézil avrebbe pensato di trovarsi di fronte un fotografo pensante».

C’è tutto Dondero in questo episodio: l’avventura, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Ecco perché bisogna praticare il detour, geografico e mentale. Cosa impensabile in una società terrorizzata all’idea di perder tempo.

«È vero, io inseguo la variante. Qualche anno fa feci un lungo viaggio nella Russia post- sovietica con Astrit Dakli, un bravissimo giornalista, molto ligio agli impegni. E una volta tra noi ci fu un’animata discussione perché avevo appena conosciuto un camionista che ci avrebbe portato a vedere gli orsi. “Possiamo posticipare l’incontro con il premio Nobel di fisica”, proposi».

E chi vinse?

«Vinse Astrit, quindi il premio Nobel. E persero gli orsi. Peccato»

da Repubblica, 9 agosto 2014